季節型インフルエンザ

インフルエンザ(influenza)は、インフルエンザウィルスを病原とする急性呼吸器感染症です。重症化しやすいため、一般のかぜ症候群と分けて考えられています。

【疫学】

毎年世界各地でインフルエンザの流行が認められています。日本国内では、一般的にインフルエンザの発生は11月下旬から12月上旬頃に始まり、翌年1~3月頃に患者数が増加する傾向にあります。夏季~初秋に発生、流行する事もあり、流行の大きさは、年度や地域によっても差が認められます。

インフルエンザ流行の大きな年には、インフルエンザ死亡者数が増加します。高齢者の方では、インフルエンザが直接死因とならなくても、その後の肺炎や、呼吸器疾患、循環器疾患等の慢性基礎疾患での死亡が増加します。インフルエンザの予防は重要と考えられています。

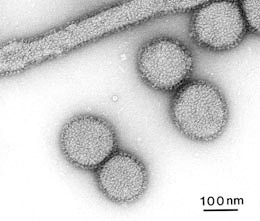

【病原体】

インフルエンザウィルスにはA、B、Cの3型が存在します。このうち、流行的に広がるのが、A型とB型です。A型インフルエンザウィルスでは、数年から数十年ごとに突然別の亜型が出現し、世界的大流行をもたらします。

【臨床症状】

インフルエンザウィルスに感染すると、1~3日の潜伏期の後に、発熱(通常38℃以上)、頭痛、全身倦怠感、筋肉痛、関節痛が出現します。咽頭痛、鼻汁、咳がこれに続く場合もあります。

高齢の方では、呼吸器、循環器、腎臓、糖尿病等の持病が増悪、食欲低下、全身状態の悪化を引き起こす場合があります。小児の患者さんでは、中耳炎、気管支喘息、熱性けいれんの合併も認められる場合もあります。幼児を中心に、急激に悪化する急性脳症の増加が報告されています。

重症化しないためにも、早期の診断、治療が重要と考えられます。

【診断】

急性期の患者さんからの咽頭からのインフルエンザウィルスの分離、同定が必要です。近年、外来でも20分程度で病原診断可能なインフルエンザ抗原検出キットが使用されています。発熱からの時間が早すぎると、検出が困難な場合があります。あらかじめ医療機関への相談が必要と考えられます。

【治療】

インフルエンザの診断が付いた場合、早期の治療が必要となります。安静、脱水症状の改善が重要です。感染拡大の防止も重要です。

感染早期(感染後48時間以内)は、抗インフルエンザ薬が有効です。内服薬、吸入薬、点滴注射薬がありますが、年齢や副作用を考えて、医療機関から処方されています。咳嗽、喀痰等の症状については、対症療法としての薬剤を検討しています。安易な非ステロイド系解熱剤の使用は、インフルエンザ脳症の増悪を引き起こすので、注意が必要です。高齢の患者さんや、乳幼児の患者さんでは、重症化しないための治療が重要と考えられます。

【予防】

インフルエンザの流行時期には、基本的に人込みへ行くことを避ける、マスクを着用すること、手洗いすることが重要です。

インフルエンザの予防に最も有効な方法は、予防接種(ワクチン)です。インフルエンザワクチンは、前年や南半球の流行を考慮して、予測して制作されます。予想が外れる場合もあります。予想と一致しなかった場合でも、インフルエンザの重症化、合併症の増悪の防止に有効と考えられています。

ほんまちクリニックでは、インフルエンザの予防接種を行っていく予定です。入荷状況が判明次第、予約を受け付けてまいります。

出典

WHO. Fact Sheet, Media centre. December 2017

Influenza (Seasonal)

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs211/en/